新型コロナウィルスの影響によって株価が大暴落してから、徐々に落ち着きを取り戻してきました。

このような暴落相場では、「投資の始めどきだ」ということで、証券会社の口座開設数が伸びるようです。

この記事を読んでいる方の中にも、「まだ投資は始めていないものの、興味はある」という方や、

「投資を始めたものの、よくわからない」という人もいらっしゃると思います。

そのような方に投資の王道である「インデックス投資」について書かれた本をご紹介させてください。

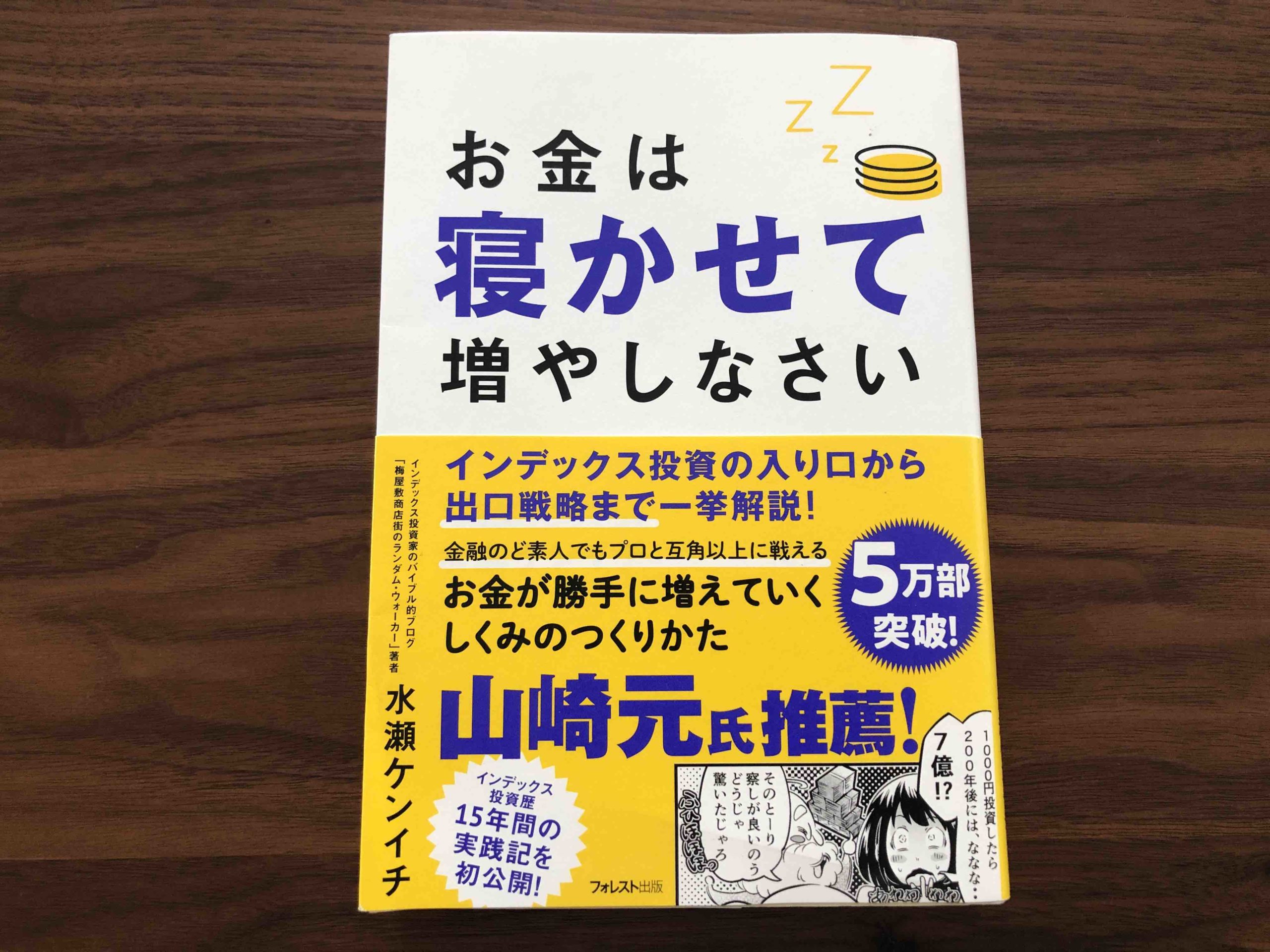

今日紹介させていただくのは「お金は寝かせて増やしなさい」という本です。

中には「ウォール街のランダムウォーカー」や「株式投資の未来」「敗者のゲーム」「インデックス投資は勝者のゲーム」などといったような、いわゆる「名著」と呼ばれる本から読むことをお勧めされる人もいます。

このような本もぜひ読んでほしいですが、3冊目4冊目ぐらいに読んで欲しいと思っています。

なぜなら、いわゆる「名著」は、「分厚い」「データが多い」「具体例が長い」など、始めて読む人にとっては少々難しめで、初めてのスノボで上級者コースを滑るようなものです。

一方で今回の「お金は寝かせて増やしなさい」などの入門書の場合は、専門用語が少なく、一般の人でも理解しやすい文章で書かれているため、概念理解に適しています。「そもそも投資を始めたことがない」、「なんとなく投資は怖い」など、投資の仕組みやルールも知らない人にとっては学ぶことが多い内容だと思います。

そんな入門書の中でも、「お金は寝かせて増やしなさい」は出版されてから3年以上経過している今でも中古で値段が下がらない数少ない良書です。

それではこの本に書かれている内容についてご紹介します。

著者「水瀬ケンイチ」氏

著者の水瀬ケンイチ氏は都内IT企業の会社員で個人投資家です。2005年から投資ブログを執筆しており、現在のインデックス投資家のバイブル的ブログとなっています。

「山崎元」氏との共著「ほったらかし投資術」も有名です。

Autibleで無料ですが、投資を音声だけで学ぶのは少々難しいため、本で学ぶことをお勧めします。

株式投資の始め方

この本の投資スタンスは、インデックスファンドの投資信託を長期保有でコツコツ積み立てる、というものです。

ある程度投資経験のある人であれば報道の投資方法であると理解できると思います。

この本はどちらかといえば入門の本にあたりますので、この本に記載されている投資の始め方についてご紹介します。

・家計を把握する

・貯金する(生活防衛資金を貯める)

・リスク許容度の把握&資産配分

・証券会社の口座を解説する

・インデックスファンドの投資信託を毎月購入する

・年に1回リバランスする

家計を把握する

まずはインデックス投資のやり方についてお伝えをしたいところなのですが投資を始める前にやっておかなければならないことがあります。

それは家計の状態を把握することです。

家計の状態把握するといっても毎日家計簿をきっちりつける必要がありません

ざっくりとした一ヶ月の生活費が把握できれば十分とのことです。

もし毎月の家計がマイナスならば投資なんてしてる場合ではありません。

携帯電話を格安SIMに乗り換えたり、不要な保険の解約などといったような観点から固定費を削減して、毎月の収支をプラスにしていきましょう。

また、私の個人的な家計管理にはおすすめアプリはマネーフォワード me です。

銀行やクレジットカードと連携することで、自動的に自分の資産を計上したり毎月の家計簿、資産状況を自動的に集計してくれます。基本的には無料で、ほとんど手間なく家計管理をすることができます。

貯金する(生活防衛資金を貯める)

続いて貯金するということです。まだ投資は始まりません。

貯金というのは投資の元本を確保するという観点もありますが、一方で生活防衛資金を貯めるという観点もあります。

生活防衛資金とは「何が起きても自分と家族を守るお金」です。

リストラや長期入院災害などが起きたとしても自分の家族と生活を守るためのお金なります。人によって基準は変わりますが、この本で推奨されているのは「生活費の2年分」です。

仮に毎月30万円 人は720万円になります。

そんなに貯金内容という人もいると思いますが、生活防衛資金をためだから投資をしても良いと本には書かれています。

また毎月の生活費が30万円から20万円に減ると生活防衛資金も480万円まで減ります。

固定費を減らすトレーニングと思って、生活費に年間文の現金貯金を貯めていきましょう。

リスク許容度の把握&資産配分

リスク許容度とは、投資家の許容できるリスクな範囲のことで資産運用で発生する損失で1年間でどの程度受け入れられるかの度合いを言います。

言い換えれば「最悪の事態を想定する」ということでもあります。

様々な考え方がありますが、この本で推奨してるひとつの基準としては、「年間の貯蓄可能金額の範囲内」が個人のリスク許容度になるそうです。

例えば1年間で50万円貯金ができる人は、年間50万円までの損失であれば1年間でリカバリーできるので良しとするといった具合です。

この個人のリスク許容度に合わせて、どの資産クラス(株式、債券など)に投資するかを決めていきます。

証券会社の口座を開設する

すでに証券会社の証券口座を持っている人はそれを活用しても良いですが、「 SBI 証券」「楽天証券」です。

扱っている商品の数、手数料の安さがポイントです。

インデックスファンドの投資信託を毎月購入する

基本的な考え方としては、インデックスファンドの「バイ&ホールド」です。

一度購入した株式投資信託は出来る限り長期保有をする前提で購入します。

一般的に特定の銘柄を推奨するような本はあまり信用できませんが、この本では「分散、低コスト、信頼性」の観点から、いくつか投資商品が推奨されています。

中でも、 三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Slimシリーズ」は、手数料最安値を公言しているようなファンドで、多くの賞を受賞しています。

とりあえずよくわからないという人は、 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」から始めてみても良いと思います。

年に一度のリバランス

リバランスとは、運用していく中で崩れた資産配分を所定の比率に戻す作業です。資産配分が崩れたままだと知らないうちに過剰なリスクを取ってしまう恐れがあります。

例えば次のような時に、元のバランスに戻す作業です。

■投資開始当初 ■1年後

国内株式:25% 国内株式:20% (要購入)

国内債券:25% 国内債券:20% (要購入)

外国株式:25% 外国株式:35% (要売却)

外国債券:25% 外国債券:25%

このような場合、外国株式が10%上昇し、国内株式・国内債券が5%ずつ低下していますので、外国株式を売却して国内株式・国内債券を購入してバランスを元に戻します。

色々と記載しましたが基本的な考え方は以上です。

最後に、この本を読むメリットの一つである「著者の投資履歴」について触れていきます。

筆者の投資履歴

この本が出版された時点で長女はインデックス投資を15年間継続しております。

その15年間の中ではもちろんリーマンショックや東日本大震災も経験しているため著者の資産も大きく増減を繰り返しています。

このような投資の履歴を本で出版していると言うものはかなり数が少ないので感覚的に投資をした場合のリスクについて知ることができると思います。

この本の207ページから始まる「第5章涙と苦労のインデックス投資家15年実践記」。

立ち読みでも良いので、ぜひこの箇所を読んでみてください!

ここをパラパラ読むだけで実際に株式投資をするとどのような動きをするのかを事前に知ることができます。

少しだけ触れておくと2008年のリーマンショックのときには筆者の資産が最大20,000,000円であったところから半年間で12,000,000円まで大暴落しています。

この大幅な元本割れは2012年のアベノミクスまで回復しなかったため、4年間も含み損を抱え続けたことになります。

しかしその後アベノミクス景気で株価が回復し、投資元本の1.5倍まで上昇しています。

ポートフォリオが決まったらひたすら積み立てる。

基本的なことですが、これを守ることがどれだけ大変なことか、身に沁みて理解できます。

また、この第5章を読んでいると筆者の資産がどのように増減しているかを知ることができますが、それだけではなく、筆者がどれぐらいのペースで積み立てをしているのかと言うこともわかります。

2004年1月時点では筆者の資産は4,000,000円からスタートしています。これが2008年中頃には元本として20,000,000円投資しています。単純に考えて4年半で16,000,000円元本が増えているので1年あたり3,000,000円から4,000,000円程度投資していることがわかります。

もちろんこのようなペースで投資できる人はほとんどいませんが、投資できる元金は多い方がお金は早くたまります。

固定費を抑えて、転職などで収入を増やして、資産を大きく増やしていきたいですね。

コメント