今回は住宅ローンの金利について記事にします。

変動金利の場合は金融機関によって最低利率が異なり、また審査結果によっても適用される金利にばらつきがあるので、誰でも共通している金利の「フラット35」について解説します。

・2019年10月の最低水準から0.13%上昇

・4000万円の借り入れの場合、返済金額が約100万円増加している

・変動金利は現状維持のまま推移

フラット35とは

住宅金融支援機構の長期固定金利

銀行や信金が貸し付ける住宅ローンではなく、住宅金融支援機構が融資元になる住宅ローンです。申し込みは各金融機関で行いますが、それぞれの金融機関は窓口になるだけなので、どの金融機関で借りても基本的には金利は同じです。

・住宅金融支援機構と民間金融機関が提携している長期固定金利の住宅ローン

・全期間固定金利で、金利リスクを住宅金融支援機構が担ってくれる

・各金融機関の住宅ローンとは審査基準が異なり、一般的に審査に通りやすい

・どの金融機関を窓口にしても、利率は基本的に同じ

住宅購入の場合は、「フラット35」または「フラット35S」、新団信加入

「フラット35」と検索すると、住宅金融支援機構のホームページが表示されます。

開いてみると、「旧団信」や「借り入れ比率9割未満」など、さまざまな条件についての金利が表示されており、どれが適用される金利なんかよくわかりませんね。しかも比較サイトなんて表示すると、条件もバラバラにランキング表示されているので、もっとわからなくなりますね。。

でも、ご安心ください。これから住宅購入を検討される方の9割以上は、「フラット35」または「フラット35S」で、「新団信加入」の金利です。

・借り入れ当初5年、または10年間が「フラット35」よりも金利が0.25%優遇。

・フラット35S適用には、耐震基準や省エネルギー性などの基準がある。

金利は月ごとに変動する

2020年5月のフラット35(借り入れ比率9割未満)の適用金利は、1.30%です。

フラット35では申し込みを行った月の適用金利で、借り入れ期間中の金利が固定されますので、今月申し込んだ場合は、35年間金利が1.30%になります。もちろん、フラット35Sの場合は当初5年、10年金利優遇がありますが、優遇前の金利は申し込み月の金利です。

過去の推移については、ARUHI のホームページで公開されているのでご参考にしてください。2019年の10月、11月の「1.11%」が過去最低で、その後上昇が続いています。

借り入れ期間、借り入れ比率によって金利が変わる

金利比較サイトに掲載されている利率は、借り入れ期間や借り入れ比率などの条件によって、より金利が低くなるように工夫されている場合が多いです。

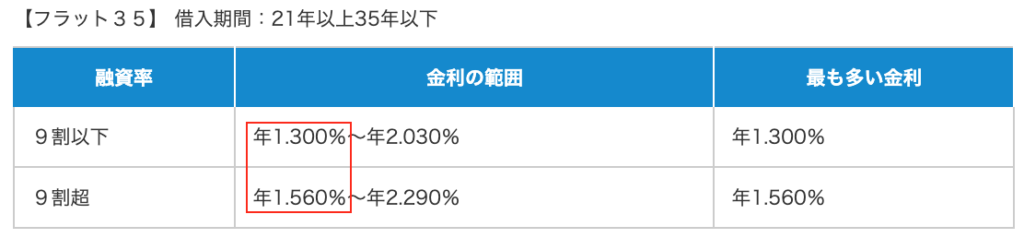

条件によって金利が変わるので、大半の人が利用すると想定される「借入期間:21年以上35年以下」を条件に、金利を以下まとめます。

まず、住宅金融支援機構ホームページの「金利」ページを開いてみましょう。

「金利の範囲」や「最も多い金利」と記載があり、どれが適用されるのかわかりづらいですが、ほぼすべての金融機関で「金利範囲」の一番小さい利率が適用されます。2020年5月の場合は、「1.3%」または「1.56%」です。

また、「9割以下」「9割超」とは、購入する住宅価格に対して、ローンで借り入れる金額の割合のことをさしています。例えば4,000万円の住宅に対して、借り入れ額が3,600万円である場合は金利が「9割以下」で適用される「1.3%」となります。

仮に4,000万円のローンを組む場合、利率が「1.30%」と「1.56%」では、支払い総額に「約213万円」もの差が生じます。

現在は全額をローンで購入することが増えていますが、適用金利で返済金額は大きく変わるので、事前に計算しておくことを推奨します。

新機構団信で保証される内容

「本人死亡時」または「身体障害(1級・2級)」の状態になった場合、住宅ローンの残額が保険金として支払われる制度です。

住宅営業の方からも「団信加入で生命保険は不要になります」なんて営業トークがありますが、ローンの残債がなくなるので生命保険の代用ができますね、というこのようです。

現在は団信加入がほぼ義務付けされているので、「新団信加入」の利率が適用されると思っていて問題ないです。

新3大疾病付機構団信

上記の保険に加えて、ガンや要介護状態になった場合にも保険金が支払われるオプションがあります。死亡保証だけでは不安という人向けの保険ですね。

・3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)が原因で一定の要件に該当した場合

・公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかに該当した場合

・加入する場合は、ローン利率が+0.24%

「2人に一人がガンになる時代」なんて言われますが、ほとんどが75歳以上の後期高齢者であり、その頃には住宅ローンの残債は減っており、子育てなどの支出のピークも過ぎているので、「+0.24%」の金利に見合ったものになるか検討してみたほうが良さそうです。 最終的には個人の価値観で決めることになりますが、保険に加入してもガンにかかる確率が下がるわけではないため、ガンにかからないように日頃から健康に気をつけるという方法も悪くはなさそうです。

金利まとめ

最低金利であった1.11%、現在の金利、新3大疾病付などのパターン

少し小さくて見づらいところもありますが、最も金利の低かった月と、今月の金利で3000万円、4000万円、5000万円借り入れた場合の返済金額について計算してみました!

金額が大きすぎてわかりづらいところもありますが、

3000万円、借り入れ9割未満の場合、昨年10月と今月では返済金額に100万円以上の差が発生しています!

変動金利の場合はいつ借り入れをしても金利が変動してきますが、

固定金利の場合は借り入れした月の金利で35年間返済が続きますので、

可能な限り金利の低い月に借り入れしたいものですね。

まぁ、誰にも金利推移はわかりませんが笑

借り入れ9割未満がお得になりそう。

4000万円の借り入れの場合、9割未満と9割以上では200万円程度の差が発生します。

つまり、借り入れ当初に1割に相当する400万円を支払うことで、返済金額を200万円減らすことができるということですね。

投資とはまったく別物の考え方をしなければなりませんが、確実に200万円の手に入る(将来支出を減らす)金融商品は存在しないので、可能であれば9割未満の借り入れでローンを組みたいですね。

参考:高精度計算サイト

https://keisan.casio.jp/

コメント